Листки памяти

История моей семьи в единой памяти народа

Валерия Авсенина,

курсант группы Ю-2.5

Чесалин Василий Прохорович

(1918–1979)

Человечество — это необъятная семья, раскинувшаяся по всему земному шару, где каждый связан невидимыми нитями со своими предками. В этом многообразии существует бесценное собрание уникальных историй, хранящихся в сердцах родов и передающихся из поколения в поколение. Хранение подлинной исторической памяти служит противоядием забвению, столь распространенному в настоящие дни.

Собирая по ниточке семейные воспоминания, мы формируем обширную картину, в которой пробуждаются традиции, и мы знакомимся с героями наших семей. Эти люди становятся крепкой опорой и примером, который освещает нам путь. Нельзя забывать, что сохранение отечественной памяти — это не только дань уважения; это основа русской идентичности. В стремительно изменяющемся мире необходимо бережно относиться к исторической действительности, чтобы корни нашего существования не затерялись в потоке времени.

Мой прадедушка Чесалин Василий Прохорович родился 1 января 1918 года в деревне Новая Мармазовка Орловской области. Крестьянские семьи того времени были, как правило, многодетными. Семья Чесалиных не стала исключением, воспитывая восьмерых детей. Жили они дружно, хоть иногда и сталкивались с нехваткой продовольствия. После окончания семи классов многие ребята прекращали учёбу, чтобы поступить в вечерние школы и получить рабочую профессию. Так поступил и мой прадедушка, получив трудовую специальность в ФЗО в родном городе. В дальнейшем обучался в бронетанковом училище.

В начале 30-х годов над нашей страной нависла угроза войны. Она исходила с разных сторон: на севере угрожала Финляндия, на Дальнем Востоке — Япония, на западе плодились фашистские силы. Мой прадедушка оказался среди тех, кто вынужден был вступить в борьбу, участвуя в Финской войне с 1938 по 1941 годы.

С началом Великой Отечественной войны Василий Прохорович был переведён в Смоленскую область, откуда начался его доблестный путь воина-танкиста. Завершился же боевой путь под радостные крики «Победа!» в Бреслау.

Благодаря достижениями информационных технологий и скрупулезной работе архивистов, мне удалось отыскать документальные свидетельства о подвиге моего прадедушки во время операции по освобождению Крыма.

«Шофер 2-ого дивизиона, старший сержант ЧЕСАЛИН ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ, в боях за город КЕРЧЬ с 15 марта по 11 апреля 1944 года, на своей автомашине, находившись в районе наблюдательных пунктов полка, несмотря на сильные артиллерийские обстрелы противника вывез с поля боя двадцать пять раненных бойцов и офицеров и своевременно доставил их на пункт медицинской помощи. В этот же день, в боях за населенный пункт Султановка под сильным миномётно-пулеметным огнем противника товарищ Чесалин на своей автомашине выбросил минометный расчет вперед, который расстреливал отходящего противника. При этом уничтожено: одна автомашина и до взвода гитлеровцев»

В Восточной Пруссии, почти в конце войны, прадедушка получил тяжёлое осколочное ранение, что требовало длительного лечения, но со своей воинской тропы он не сошел. После войны Василий Прохорович, вернувшись к мирной жизни, переехал с семьей в город Фрунзе, где работал заведующим гаражом в воинской части. Женился на Раисе Кирилловне. В их семье родилась дочь Ольга, моя бабушка.

Продолжительное восстановление после ранения в конце концов обернулось утратой. 13 мая 1979 года мой прадед ушёл из жизни.

Наша семья бережно хранит семейные реликвии прадедушки, среди которых армейская книжка, наручные часы, медали и документы.

Завершая биографию своего прадедушки, хочу подчеркнуть, что хранение памяти о наших героях — это не только способ сохранить их наследие, но и ключ к пониманию самих себя.

Эти воспоминания о цене Победы и настоящей самоотверженности русского народа напоминают о том, кто мы есть, где наши истоки и какие ценности передали нам прародители. С распылением исторической памяти теряется самое важное и каждому неравнодушному сердечное — родной дом, который всегда там, где нас ждут близкие. Пусть семейные нарративы живут вечно, обогащая сердца и грея души, позволяя всегда помнить о героях, которые выковали сталью нашу жизнь такой, какой она есть.

Анастасия Быховская,

курсант группы Ю-2.1

Сидякин Алексей Емельянович

(15.09.1925-18.01.1997)

Моему прадеду, Сидякину Алексею Емельяновичу, было 16 лет, когда фашисты вероломно напали на нашу Родину, а вскоре ворвались и в его родную деревню Березовец Залегощенского района Орловской области. Молодежь деревни отправили в лагерь русских военнопленных в г. Брянск. А через некоторое время Сидякина Алексея и других заключенных перевезли в г. Бобруйск. Здесь при выгрузке семи заключенным удалось бежать. Среди них был мой прадед. Ночами они шли по болоту, прячась, голодные и измученные. Шли к лесу, надеясь попасть к партизанам. Но их не нашли, а наткнулись на немецкий патруль. По ним открыли огонь, убили четверых. Остальным, в том числе моему прадеду, удалось бежать и перейти линию фронта.

В 1944 г. Сидякин А.Е. был направлен на 3-й Белорусский фронт в 218-й запасной полк. В августе 1944 г. трое суток его рота вела кровопролитные бои за железнодорожный узел.

Мой прадедушка принимал участие в боях при форсировании реки Нарев. В числе двадцати бойцов он был послан в разведку, чтобы найти подходящее место для переправы. По этому пути прошли советские танки и пехота. Наши войска в один день продвинулись на 7 км вглубь вражеской обороны. После такого удара противник перешел в контрнаступление. 12 атак пришлось выдержать роте наших бойцов. В живых осталось только 7 человек: два пулеметчика, два связиста, командир роты ст. лейтенант Краснов, командир взвода ст. лейтенант Трегуб и рядовой Сидякин. В период этих боев командир представил бойцов к награде – медали "За отвагу". Выписка из приказа от 25 сентября 1944 г.:

"Наградить:

Стрелка 1-го стрелкового батальона рядового Сидякина Алексея Емельяновича.

В период наступательного боя при форсировании реки Нарев товарищ Сидякин шел впереди своего взвода, воодушевляя личным примером бойцов. Под сильным артиллерийским огнем доставлял боеприпасы этим самым обеспечил успех боя 6.09.1944 г. и отражение контратаки противника."

Но награду мой прадед сразу не получил, так как в тех боях позиции неоднократно переходили из рук в руки, и он был тяжело ранен в обе ноги и взят в плен фашистами. Их погнали в Германию. Идти самостоятельно мой прадедушка не мог, его тащили на себе другие пленные. Выбившись из сил, они положили его под дерево. Молодой немец подошел к пленному бойцу, чтобы застрелить немощного. Мой прадед часто рассказывал дедушке о том, как долго они смотрели друг другу в глаза... Стрелять немец не стал, а приказал тащить его дальше. В лагере его практически не лечили. Мой прадедушка ужасно истощал, организм переставал работать. Немецкий фермер (дед говорил "bauer") взял его к себе. Это была весна 1945 года. После Победы Сидякина А.Е. уже лечили в госпитале наши врачи.

После войны его отправили на Дальний Восток танкистом, затем снова в Германию. В 1950 г. сержант Сидякин А.Е. был уволен в запас.

Родителям моего прадеда прислали известие о том, что в октябре 1944 г. их сын Сидякин Алексей пропал без вести. Письмо о том, что он жив, дед написал домой только в конце 1945 года.

Медаль "За отвагу" Сидякин А.Е. получил после войны.

Мой прадед был человеком честным, добросовестным, смелым, трудолюбивым. О нем очень много статей было написано в региональных и областных газетах, не только о его подвиге во время войны, но и о заслугах в трудовой деятельности в мирное время!

Умер он в 1997 году. Похоронен в Залегощенском районе Орловской области вместе со своей супругой.

Как священную реликвию мы храним его награды: Медаль "За отвагу", Орден Отечественной Войны 1 степени, Орден Отечественной Войны 2 степени, медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."

Дарья Гракова,

курсант группы Ю-2.5

Мой прапрадед Лебешкин Тимофей Ильич

(1903–1943)

Мой прадед Лебешкин Иван Тимофеевич

(1922–1988)

Пусть я никогда не встречалась и не беседовала с ними, но я знаю их и горжусь ими. Они герои моей семьи, моей страны.

Мой прапрадед Лебешкин Тимофей Ильич был призван в Красную Армию в первые дни начала Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года семья получила извещение, что он пропал без вести. Только в 1943 году пришла официальная информация о том, что Лебешкин Тимофей Ильич погиб, когда разбомбили их эшелон, двигавшийся из Москвы в Ленинград.

Мой прадед Лебешкин Иван Тимофеевич родился в Казахской ССР, в деревне Архангельское, которая находилась в Пресненском районе Северо-Казахстанской области, дважды пытался пойти добровольцем в армию. Первый раз ему отказали из-за возраста, но, когда пришло извещение о том, что его отец Тимофей Ильич пропал без вести, он предпринял вторую попытку, исправил в документах год рождения (1924 на 1922). Работники военкомата конечно все поняли, но время было очень тяжелое, моего прадеда мобилизовали 16 декабря 1941 года.

Сначала Иван Тимофеевич служил в составе 55-й стрелковой дивизии, а в 1944 году вошел в состав 15-й отдельной стрелковой бригады второго Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева. С 1944 года по декабрь 1946 года служил в составе мотострелкового полка.

Победу мой прадед встретил в Австрии, был демобилизован по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22.10.1946г. 4 декабря 1946 года.

Имеет правительственные награды: Орден Красной Звезды; Орден Отечественной войны второй степени. Боевые медали за освобождение городов в Венгрии (Будапешт), Румынии (Бухарест).

Вернувшись на Родину, Иван Тимофеевич нашел своих родных в Сибири: Красноярский край, Емельяновский район, деревня Бугачево, встретил любовь. О годах войны он не любил вспоминать и рассказывать.

В моей семье чтут и помнят наших героев и слова-завещание моего прадеда: «Мы победили, вернули мир в страну. Ваша задача – сохранить этот мир, сделать жизнь своих детей счастливой. Любите Россию – свою Родину!»

Мой прадед прожил достойную жизнь, умер 5 ноября 1988 года.

Я помню прапрадеда Лебешкина Тимофея Ильича и прадеда Лебешкина Ивана Тимофеевича и горжусь ими!

курсант группы Ю-2.3

Крапивный Леонид Васильевич

(16.04.1919-09.07.1979)

В непростое время всегда нужно помнить о наших предках героях. Они являются ориентиром для нынешнего и будущего поколений. Забывая историю Отечества и его героев, мы рискуем потерять силу, дарованную нам предками.

Горжусь своим дедушкой – Крапивным Леонидом Васильевичем. В 22 года он ушел на фронт и прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в наступательно-оборонительных операциях на Синявинских высотах, защищал подступы к Ленинграду и участвовал в боях Тихвинского и Любанского направлений. Был дважды ранен в 1941 и в 1943 годах.

В апреле 1944 года в звании сержанта и начальника отдела радиосвязи 502 стрелкового полка, в боях на Карельском перешейке, несмотря на сильный минометный огонь противника, обеспечивал бесперебойную связь с командованием. За эти заслуги награжден правительственной Орденом Славы 3 степени. Также был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После окончания войны, в 1951 году, мой дедушка Леонид Васильевич, окончил Суджанский учительский институт. Работал учителем физики, а после стал директором сельской школы. Женился на моей прабабушке – труженице тыла – Вере Анастасьевне, и у них родились трое детей.

О войне дедушка Лёня старался не вспоминать, воспоминания были очень болезненны, он потерял слишком много родственников и друзей. День Победы праздновал с гордостью и повторял: «Чтоб только не было войны!»

Умер он 9 июля 1979 г. в возрасте шестидесяти лет.

Я дедушку не застал, но безмерно благодарна ему за мир!

Тимур Матяшев,

курсант группы Ю-2.1

Жилкин Павел Иванович

Мой прадед Жилкин Павел Иванович родился и жил со своей семьей в Орловской области в деревне Любощь. В первые дни войны двадцативосьмилетний прадед был призван на фронт Дмитровским РВК Орловской области, а его жена и трое маленьких детей остались дома. Вскоре эту территорию оккупировали немецко-фашистские войска и установили свои законы. Они отобрали дом, и семья прадедушки была вынуждена жить в землянке. Это было очень тяжелое испытание. Голод и холод обрушились на моих родных. Повсюду зверствовали фашисты, казнили и расстреливали людей, отбирали продовольствие у населения, угоняли в Германию.

А в это время мой прадед воевал в пехотных войсках. Каждый день он рыл окопы, принимал участие в ожесточенных боях, приближая победу. Он знал, что его семья находится в оккупации и страшно переживал за своих близких.

Жилкин Павел Иванович был тяжело ранен в 1943 году и долгое время лечился в военном госпитале. В то время наши войска уже освободили Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков. В деревню пришла весть о том, что прадедушка пал смертью храбрых в боях за город Белгород. Много слез пролила наша семья, но надежда их не покидала. Никто не хотел верить, что отец семейства погиб и никогда уже не вернется в родной дом.

Донесение о безвозвратных потерях:

Как же были счастливы родные, когда получили письмо с фронта, в котором мой прадед писал о своем ранении! После выздоровления он вернулся в ряды Советской армии и продолжил воевать с фашистами, освобождал Прагу и дошел победы, которую он встретил на подступах к Берлину. Жилкин Павел Иванович был награжден медалью «За победу над Германией» и медалью «За освобождение Праги».

Вернулся домой летом 1945 года. Все были рады, что он выжил в этой кровопролитной войне. Наступили мирные дни, надо было восстанавливать хозяйство, работать на полях, строить дома. Казалось, что все плохое позади, но война не ушла из этой семьи. Когда фашисты убегали от нашей армии, они минировали окрестности. К тому времени в семье подрос сын Александр, ему исполнилось 15 лет. Вместе с друзьями они разыскивали мины и пытались их разбирать. И вот однажды снаряд взорвался у них в руках. Погибли все, кто находился рядом. В деревню снова пришло несчастье! Прощалась с детьми вся округа. Люди проклинали войну и тех нелюдей, которые ее затеяли. Еще долго по всей стране происходили такие несчастья, пока те же воины, оставшиеся в живых, не освободили землю от снарядов, оставленных фашистами.

Островский Ян,

курсант группы Ю.2.3

Логинов Петр Степанович

(1923–1993)

В непростое время всегда нужно помнить о наших предках героях. Они являются ориентиром для нынешнего и будущего поколения. Забывая историю Отечества и его героев, мы рискуем потерять силу, дарованную нам предками. Мой прадед, Логинов Петр Степанович, родился 7 июля 1923 года в селе Бер-Сыресы Ичкаловского района.

12 марта 1943 года был призван на службу в 619 стрелковый полк 203 стрелковой дивизии 101 запасной стрелковый полк 16 запасной стрелковой дивизии. Дивизия, в которой служил мой дед, получила почетное наименование Запорожской, за проведение успешных операций на этом направлении. Мой дед участвовал в боях за Сталинград, где получил ранение. Был награжден за бои под Сталинградом Орденом Отечественной войны II степени. После выздоровления дальше продолжал службу.

После войны, мой прадед проживал в городе Куйбышеве, где работал на авиационном заводе, был награжден Орденом Трудовой славы. Умер 25 сентября 1993 года.

Константин Повторенко,

курсант группы Ю-2.5

Герои моей семьи и моей страны

В каждой семье хранится память о своем герое Великой Отечественной войны, который по праву заслуживает занимать свое место в истории нашей страны. Без сомнения, воспоминания тех, кто пережил войну, а также тех, чье детство прошло в этих трудных условиях, должны навсегда остаться в нашем сознании.

Мою семью Великая Отечественная война тоже не обошла стороной. К сожалению, в моем роду никто не вел генеалогическое древо, соответственно всю информацию мне пришлось самостоятельно восстанавливать, не имея никакой семейной информационной базы. Конечно, в помощи по этому вопросу мои родственники мне не отказали, ну и само собой не обошлось без помощи различных интернет-ресурсов, банков памяти, архивов советских времен.

Поиски героев своего рода я начал по линии матери. Первым героем, которого я обнаружил, стал Лобин Георгий Исаакович. Георгий родился 8 марта 1927 г. в Читинской области Забайкальского края, в селе Мирсаново. В 1945 под конец войны Георгий обладал огромным желанием пойти служить в армию, будучи совсем молодым, на тот момент ему было 17 лет, он попал в техническую службу аэродрома. Данная служба обслуживала аэродромы в период Советско-Японской войны (9 августа – 3 сентября 1945). По рассказам бабушки, Георгий Исаакович снаряжал ближнюю и дальнюю авиацию авиабомбами, пополнял боекомплект. За свои заслуги был награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией».

После Войны Георгий продолжил службу и заочно окончил академию Жуковского, служил в гарнизонах Тамбова, Польши, Беларуси, Москвы и области. В отставку вышел подполковником, последняя занимаемая должность – начальник отдела кадров Люберецкого гарнизона. В течение всей службы был награжден четырнадцатью различными медалями и одним орденом.

Продолжил свое исследование по папиной линии. Коростелев Яков Петрович еще в довоенное время поступил на службы в органы НКВД (в дальнейшем – НКГБ). С 1937 по 1941 год служил в Киргизской ССР. В 1939 году был назначен начальником 7 отдела НКВД Киргизской ССР (Приказ НКВД СССР № 1571 от 07.08.1939). В 1945 году был награжден орденом Красной Звезды (Указ Президиума ВС СССР от 12.05.1945 № 221/270 о награждении за выслугу лет работников органов НКГБ СССР). А также в 1945 году в звании капитана гос. безопасности был переведен в Москву, и поступил в распоряжение начальника службы личной охраны Иосифа Сталина. К моему большому сожалению вся остальная информация засекречена, также засекречены сведения о дате, месте рождения, дате смерти. Но в семейном архиве осталась его личная фотография и фотография с республиканского совещания сотрудников НКВД Кир. ССР.

Несомненно, испытываю огромную гордость за своих прадедов, так сложилось, что почти все мужчины нашего рода так или иначе проходили службу в государственных органах. Для меня учеба в академии следственного комитета и дальнейшая служба в органах следствия – священная обязанность в честь памяти наших предков, многие из которых отдали свои жизни, для сохранения суверенитета и существования России.

В заключение следует отметить, что наш народ действительно велик! Это подтвердилось в трудные военные времена, и наша обязанность как нынешнего поколения — помнить о подвиге, совершённом в те годы и передавать эту память будущим поколениям. Пусть величие нашего народа укрепляется и развивается!

курсант группы Ю-2.1

Память сильнее времени!

Память сильнее времени!

Русские делом проверены!

Русские идут до конца…

Полностью свергнуть врага.

Мы потомки Великих Побед!

Мы русские…

Скажем – фашизму НЕТ!

С.А. Феребков

Все ужасы Великой Отечественной войны от нас далеко в прошлом истории. Нет в живых наших прабабушек и прадедушек, но архивные документы, фотографии, награды за боевые заслуги и рассказы наших родителей бережно хранят память о них.

Не все воевали на фронте. Я знаю, что война была страшна и в тылу: голод, нужда, тяжелый труд на заводах. Кошмарная была жизнь быстро повзрослевших детей на оккупированной врагом территории. Фашисты были все время рядом, жили в их домах, забирали последний кусок хлеба. Такую жизнь прошли мои прабабушки Плынская Нина Павловна, Голосова Анастасия Степановна и прадедушка Плынский Михаил Григорьевич.

Мой прадед Голосов Иван Гаврилович воевал на фронте. Будучи несовершеннолетним (15 лет), оказавшись в окружении врага, ушел в партизаны. Он защищал родные места во время оккупации – Орловская, Курская области. Был ранен в ногу и контужен, но долгожданную победу встретил живым. Мой прадед был награжден боевыми медалями, «Орденом Отечественной войны II степени» в 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом.

Мой прапрадед Голосов Гаврил Иванович (отец прадеда) также был участником Великой Отечественной войны. В 1941 году был призван на фронт. Принимал участие в боях на западных и северо-западных подступах к Ленинграду. В июле 1942 года пропал без вести. Место захоронения: Ленинградская область, м. Новая Гарсель.

Мой прадед Феребков Иван Владимирович участник Великой Отечественной войны.

В 1942 году с. Ждимир Хотынецкого района Орловской области было оккупировано немецкими войсками. Всех детей села фашисты угнали в лагерь в город Почеп Брянской области. Среди узников был мой прадед. В лагере он выполнял бытовые работы. Во время наступления наших солдат немец закрыл прадеда в сарае. Прадед выбил окно и сбежал в родную деревню. Через леса и болота прадед прошел в общей сложности около 180 километров пешком. На тот момент деревня была освобождена от немецких захватчиков.

В 1943 году (в возрасте 19 лет) прадед был призван на фронт, в запасной батальон Воронежской области города Борисоглебска. В конце 1943 года Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский Фронт под командованием Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. В него входили гвардейские, танковые, воздушные, стрелковые полки. Мой прадед был стрелком-пулеметчиком ручного пулемета «Максим».

В 1944 году в ходе Львовско-Сандомирской операции советскими войсками была захвачена территория на левом берегу реки Висла около города Сандомир. Данная территория стала исходным районом главных сил 1-го Украинского фронта для начала наступления в Сандомирско-Силезской операции, которая была составной частью Висло-Одерской операции. В январе 1945г. в ходе Висло-Одерской наступательной операции была освобождена Варшава от немецких захватчиков. Это было самое стремительное наступление советский войск. За освобождение Варшавы моему прадеду была присвоена медаль. 10 июня 1945 года 1-й Украинский фронт был расформирован. Мой прадед был направлен в кавалерийский полк города Магдебург (Германия). В 1947 году он демобилизовался. За храбрость, стойкость и мужество, а также за успех в боевых операциях, прадед был награждён «Орденом Отечественной Войны II степени».

История русского народа – это наша история. Роль семьи огромна, как в познании нашего прошлого, формировании настоящего и будущего, так и в воспитании детей, основанном, в том числе, на воспоминаниях родных, ставших очевидцами исторических событий. Нельзя забывать о подвигах русского народа. Есть поговорка: «Человек без прошлого – это дерево без корней». Знать свое прошлое – долг каждого человека.

курсант группы Ю-2.3

Голик Петр Михайлович

(1899–1943)

Голик Петр Михайлович работал фельдшером на ферме, в семье у него были три дочери и жена. В 1942 году был призван в РККА. Проходил службу в 740 медицинском санитарном батальоне в звании рядового.

Погиб в 1943 году в битве с фашистами. Похоронен в с. Прудки Покровского района Орловской области.

Анастасия Шамаева,

курсант группы Ю-2.3

Новиков Петр Давыдович

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят…

Евгений Агранович

Война – страшное слово. Война – это трагедия страны, трагедия людей. Это разрушения, голод, сироты, лагеря смерти, потери родных и близких людей. Война – это слезы матерей, израненные судьбы. Двадцать восемь миллионов человеческих жизней унесла война. Нет в России семей, которых бы она не коснулась своим холодным дыханием. Многие не дождались своих мужей, отцов, братьев, сестер, любимых. На фронте советские солдаты совершали великие подвиги ценой своей жизни. Мы помним об этом и бережно храним эту память.Девятого мая миллионы потомков с портретами своих героев выходят на акцию «Бессмертный полк». Бесконечным потоком проходят они по улицам своих городов и у каждого есть своя история подвига.

Есть герой и в моей семье. Это мой прадедушка гвардий сержант Новиков Петр Давыдович – командир отделения саперов Второго Украинского фронта. Он умер до моего рождения, но я знаю о его подвиге и хочу рассказать о нем.

Это было в августе 1944 года. Наши войска должны были форсировать Днестровский лиман. Перебросить артиллерию на правый берег лимана. Отделению сержанта Новикова было поручено обеспечить подготовку для переправы. Шел бой. Немцы без перерыва обстреливали наши позиции из своей артиллерии. Под сильным огнем мой прадед и его бойцы соорудили причал для переправы. Затем они должны были переправить его на правый берег. Едва они отплыли от берега, противник обнаружил и накрыл их пулеметным огнем. До другого берега оставалось чуть более километра. Солдаты скинули тяжелые вещи и сапоги в лодку и прыгнули в воду. Стали толкать причал перед собой. Кругом раздавались взрывы от вражеских орудий. Вода от взрывов мин поднималась смертельным фонтаном накрывая с головой. Автоматные пули со свистом плюхались в воду. Холод сковывал тело. И все-таки они до толкали причал до берега, установили его. Надо было проверить берег, есть ли мины. Берег был заминирован. Со своим отделением мой прадедушка очистил берег от мин и вовремя обеспечил переправу артиллерии. Все это проходило под шквальным огнем врага.

О чем они думали в этот момент? Я думаю, что в этот момент они думали лишь о своем долге, о том, что от них зависит исход сражения, о жизнях товарищей. Они просто защищали Родину.

За проявленную смелость и самопожертвование прадед был награжден орденом «Красной звезды».

Второй Украинский фронт освобождал города и села, черноморские города Одессу, Новороссийск, затем Молдавию, а встретил Победу в Румынии.

Мой прадед вернулся домой только в январе 1946 года. Дел было много. Уходя, фашисты минировали все, надо было очищать родную землю от вражеских «подарков».

Я никогда не видела своего прадеда, но знаю о нем по рассказам бабушки. Она рассказывала, что он был скромным, интеллигентным и образованным человеком, много читал, любил музыку и театр, да и руки у него были золотые. Вот только о войне не любил вспоминать и рассказывать. Видно, глубокую боль вызывали у него эти воспоминания. Воспоминания о боях, о невыносимых трудностях, смерти товарищей. О том, как в сыром окопе под Ржевом делились последним сухарем.

Наши предки – воины-победители. Они завоевали нам право жить, учиться, любить на родной земле. Они спасли и сохранили нашу Родину дорогой ценой. Мы, в которых течет их кровь – кровь победителей, будем сохранять память о героях войны, передавать ее нашим детям. Будем хранить и защищать самое дорогое, что они оставили нам в наследство – нашу Родину.

Студент группы Ю-1.1

Гаджиев Тимур Рамизович

Шелегов Игорь Фёдорович

(1925–1945)

Мой дед, Шелегов Игорь Фёдорович, родился в 1925 году в г. Саратове. Был призван в Красную Армию 14.01.1943 Улан-Удинским ГВК Бурято-Монгольской АССР в городе Улан-Удэ. Мой дед служил в 339 стрелковом полку 111 стрелковой дивизии в звании лейтенанта, был командиром пулеметного взвода. Он прошел по-настоящему героический путь. Игорь Фёдорович награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени.

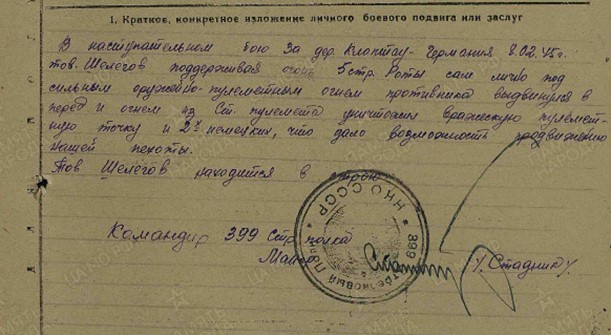

В архивах сохранились описания его подвигов. Так, в наступательном бою за дер. Клоптау – Германия 08.02.45 тов. Шелегов, поддерживая огонь 5 стр. роты, сам лично под сильным оружейно-пулеметным огнем противника выдвинулся вперед и огнем из пулемета уничтожил вражескую пулеметную точку, что дало возможность продвижению нашей пехоты. Тов. Шелегов находится в строю. За этот подвиг мой дед был удостоен Ордена Красной Звезды в феврале 1945 года.

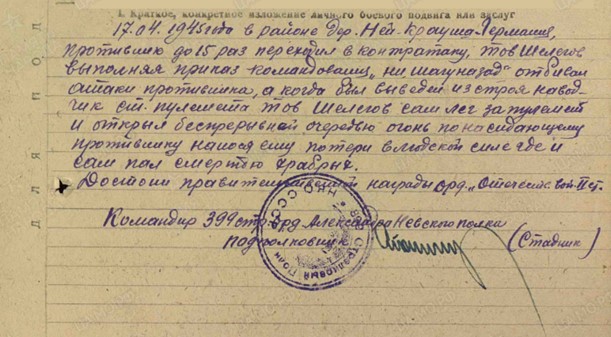

17.04.1945 года в районе деревни в районе дер. Ней-Крогуша – Германия противник до 15 раз переходил в контратаку, тов. Шелегов, выполняя приказ командования «Ни шагу назад!», отбивал атаки противника, а когда был выведен из строя наводчик пулемета тов. Шелегов сам лег за пулемет и открыл беспрерывный огонь очередью по наседающему противнику, нанося ему потери, где и сам пал смертью храбрых. Достоин правительственной награды орден «Отечественной войны II степени». Этой награды мой дед был удостоен посмертно.

К сожалению, Игорь Фёдорович Шелегов не дожил до победы. На фотокарточке из семейного архива, на которой изображен мой дед, сохранилась запись: «Игорь Шелегов погиб под Берлином за 12 дней до победы».

Я свято берегу память о моем деде и горжусь им!

Студент группы Ю-2.3

Назаренко Никита Антонович

Герой моей семьи, герой моей страны

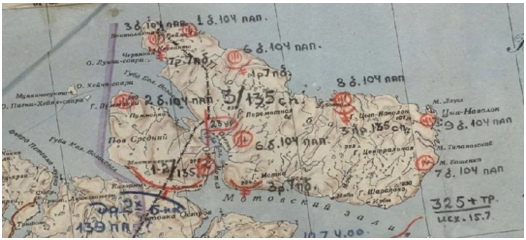

Мой прадед, Назаренко Иван Александрович, родился в селе Новогеоргиевка Сталинградской области 1 мая 1920 года. 22 Октября 1940 г. призван на военную службу в учебный отряд Северного флота. Военную присягу он принял 23 февраля 1941 года при учебном отряде Северного флота. С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 221-й батареи береговой артиллерии. Но и после война он продолжил службу до 6 августа 1946 года. Во второй день войны батарея открыла огонь по морской цели, а на седьмой день ее уже зверски бомбили 24 фашистских самолета. Задачи батареи было не допустить высадки противника на западный берег полуострова Средний и блокировать огнем залив Петсамо-вуоно. В августе 1946 года вернулся в город Сталинград, участвовал в его восстановлении. У него было 5 детей, 10 внуков и 20 правнуков. Умер 19 августа 1992 года.

Боевые награды, которыми был награжден мой прадед:

Боевые действия. Побережье Баренцева моря

Студентка группы Ю-2.2

Бизюкова Мария Сергеевна

Мой прапрадед, Кондрашов Афанасий Леонович, родился в 1900 году в деревне Копанка Смоленской области. О его детстве и молодости моей семье, к сожалению, ничего неизвестно, кроме того, что он принимал участие в Гражданской войне. На момент призыва на фронт у него уже была большая семья: шесть дочерей и двое сыновей. Оставив своих детей и жену, прапрадед отправился на фронт.

Он служил в 253 гвардейском стрелковом полку 85 гвардейской стрелковой дивизии (в Рижской Краснознамённой дивизии). 13 апреля 1943 года дивизия вошла в состав 15 Гвардейского корпуса 10 Гвардейской армии. Дивизия прошла с боями двести километров, форсировала шесть речных преград. Были освобождены более ста населенных пунктов.

На Оршанском направлении дивизия в октябре-ноябре 1943 года вела «бои местного значения», которые принимали весьма ожесточенный характер. Например, с четырнадцатого по восемнадцатое ноября разгорелся бой за Новое Село, крупный опорный пункт противника на Минском шоссе. В этом сражении мой прапрадед был контужен. 15 ноября 1943 года его жизнь оборвалась.

Наша семья не знала, что он погиб, так как до недавнего времени Афанасий Леонович Кондрашов числился пропавшим без вести. Однако мы не сдавались и до конца и пытались узнать что-нибудь о судьбе моего прапрадеда. Удача была на нашей стороне: удалось установить место его захоронения – деревня Буда Витебской области. Теперь у нас есть место, где мы можем поклониться памяти героя моей семьи, героя моей страны – Афанасия Леоновича Кондрашова.

Я помню своего прадеда и горжусь им!

Студент группы Ю-2.4

Лыткин Игорь Николаевич

Гвардии старший лейтенант Гудков Федор Васильевич (1913–1969) участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда в составе 64-й гвардейской стрелковой дивизии, при взятии Красного Села, Кингисеппа и Нарвы в должности заместителя командира батальона по политической части. Имел четыре тяжелых и одно легкое ранение. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Красной Звезды.

Студент группы Ю-3.1

Петров Сергей Витальевич

Чигрин Иван Иванович (1914–1942) до призыва в ряды РККА работал начальником свинофермы. Был призван в 1941 году из села Коношково, Псковской области, Опочецкого района.

Отправлен для прохождения службы в Карелию, город Лоухи, где погиб в боях против немецкой авиации и был там же похоронен.

Студентка группы Ю-3.5

Лопатина Ольга Сергеевна

Мой прадед Лопатин Алексей Васильевич родился 28 ноября 1923 г. в селе Михайловка Алтайского края. После окончания в 1941 г. средней школы был призван в армию, осенью того же года поступил в Серпуховское авиатехническое училище, по окончании которого его направили в город Сасово Рязанской области в качестве инструктора по полетам. Являлся военнослужащим преподавательского состава военного учебного заведения, непосредственно занимался обучением курсантов военного летного училища, которые затем воевали на многих фронтах Великой Отечественной войны. При этом Алексей Васильевич писал большое количество рапортов, чтобы самому принять участие в боях.

В апреле 1944 года его просьба была удовлетворена, и молодой лейтенант попал на 3-й Белорусский фронт, в составе которого участвовал в боях за Кёнигсберг (Калининград), на бомбардировщике Пе-2 совершил двадцать боевых вылетов, таким образом внёс свой скромный вклад в победу советского народа.

Вернулся с фронта только весной 1947 года, имея два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, медаль «За отвагу». Боевого офицера пригласили продолжить службу в военкомате, но он тяготился кабинетной работой, решив поступить в Московский автодорожный институт, после окончания которого начал свой трудовой путь на автобазе.

Умер 3 сентября 2001 года.

Студентка группы Ю-3.5

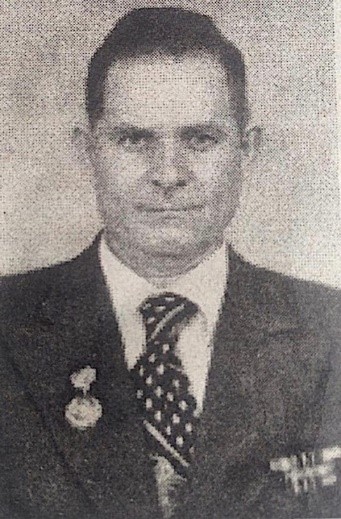

Тарасова Марина Максимовна

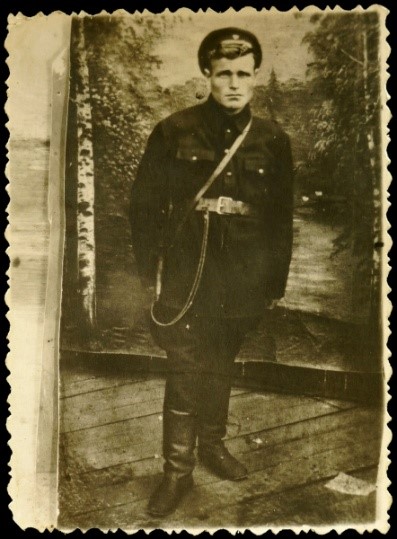

Мой прадедушка Цыбин Виктор Николаевич родился 22 октября 1924 г. в городе Собинка Владимирской области. После окончания школы поступил в военное училище, но желание защищать Родину заставило его забрать документы. Ивановским районным военным комиссариатом 5 августа 1942 г. он был призван на военную службу. Весь боевой путь он прошёл в 19-й гвардейской механизированной бригаде 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. Вернулся с фронта в 1947 году. Был награжден медалью «За боевые заслуги» 31.01.1944 г. Вернувшись домой, занимался строительством своего родного города Собинка. Умер 30 ноября 1958 года.

В моей семье, кроме прадедушки, в Великой Отечественной войне участвовали его родные брат и сестра. Сестра, Цыбина Клавдия Николаевна, родилась в городе Собинка Владимирской области 22 февраля 1923 г После окончания школы поступила в педагогический институт. Во время обучения была призвана в вооружённые силы Ивановским РВК. К.Н. Цыбина была награждена орденом Отечественной войны II степени. В послевоенные годы она работала в школе учителем русского языка и литературы. Умерла в 2005 году.

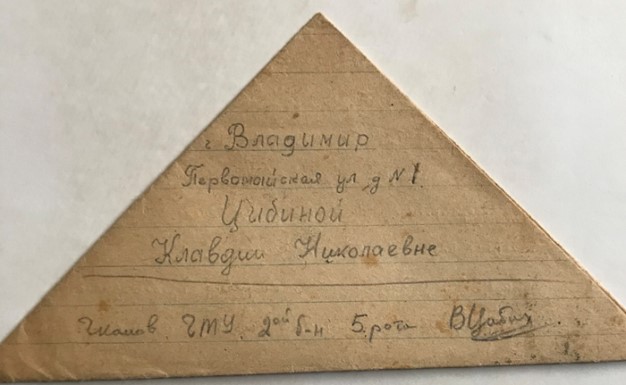

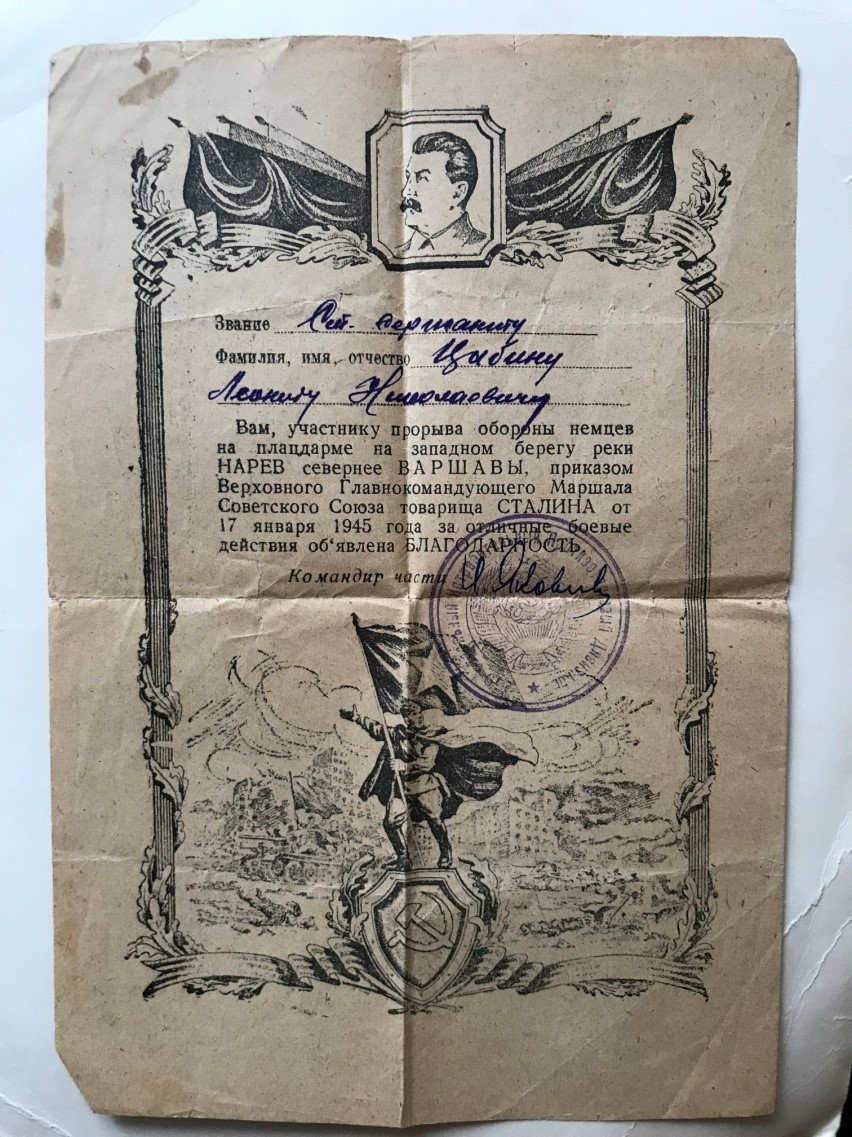

Брат, Цыбин Леонид Николаевич, родился в 1926 году в городе Собинка Владимирской области. Проходил службу в войсковой части 259-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона 136-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта. За время службы был награжден орденом Славы III степени 30.10.1944 г., орденом Славы II степени 05.04.1945 г., медалью «За освобождение Варшавы» 09.06.1945 г., орденом Красной Звезды 09.06.1945 г.

Благодарность, врученная Л.Н. Цыбину

Студент группы Ю-3.5

Григорьев Юрий Геннадьевич

Мой прадед Григорьев Григорий Алексеевич родился в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики в 1904 году. Окончив в 1921 г. среднюю школу, женился на своей однокласснице. В счастливом браке родилось пятеро детей, каждый из которых нашел свое призвание в жизни. В 1933 г. в семье появился мой дедушка – Григорьев Василий Григорьевич. По воспоминаниям дедушки, когда ему не исполнилось и 8 лет, в июле 1941 г., отец добровольно ушел на фронт, вызвавшись защищать Родину. Семья дедушки осталась один на один с тяжелыми буднями жизни в тылу, однако каждый из братьев и сестер дедушки вырос достойным человеком и обрел семью.

К сожалению, никаких сведений о боевом пути Григория Алексеевича, а также фотографий не сохранилось, однако добрая память о нем живет в наших сердцах, сердцах его потомков.

Студентка группы Ю-3.5

Исакова Татьяна Сергеевна

Мой прадед Исаков Александр Кифич родился в д. Залесская Пинежского уезда Архангельской губернии в 1901 г. Был призван в армию в августе 1940 года. Пропал без вести в июле 1942 года.

Студентка группы Ю-3.5

Махина Дарья Алексеевна

Мой прадед Махин Василий Иванович родился в 1921 году в селе Иловай-Дмитриевское Мичуринского района Тамбовской области. В сентябре 1940 г. был призван в армию в войска связи, откуда в 1941 г. был направлен на фронт. Василий Иванович проходил военную службу в 237 отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе в должности командира отделения связи. Служил в рядах 1-го Белорусского фронта в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Ржевом и Москвой. Был награждён медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». Победу встретил в Германии. Вернулся домой в 1946 году.

Студентка группы Ю-4.4

Тубольцева Юлия Станиславовна

Сосолопов Николай Романович, 1909 года рождения, – старший лейтенант РККА с ноября 1941 г.

Николай Романович, уроженец села Штевец, в должности заместителя командира взвода по политической части отдельной 40 штрафной армейской роты, смело принял вызов фашистов.

В бою с немецкими захватчиками за город Велиж 7 января 1943 г. товарищ Сосолопов Н.Р. в гранатной схватке с засевшими в землянке противниками уничтожил трех немцев, взорвал землянку и открыл проход третьему взводу, первым вошел на намеченный рубеж, очистив здание завода, обеспечив рубеж накопления и проход роты.

На подступах к городу Велиж Николай Романович был тяжело ранен автоматной очередью в левую ногу и был эвакуирован с поля боя на излечение в госпиталь. В результате полученного ранения была ампутирована нога выше колена.

После фронта Николай Романович занимал руководящие посты в Золотухинском районе, являлся председателем райисполкома.

Был удостоен таких наград, как медаль «За отвагу», два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени.

Тубольцев Алексей Сергеевич, уроженец села Становое Поныровского района, в 1941 году ушел на фронт, как говорится, прямо со школьной скамьи.

25 ноября 1943 г. при наступлении в г. Новосокольники шел на разведку для добычи сведений о местонахождении дислокации фашистов. Взяв немца в плен, подорвался на мине, в результате чего был тяжело ранен в обе стопы и правое плечо с раздроблением кости. Правая рука была ампутирована до плечевого сустава.

После фронта Алексей Сергеевич окончил педагогический институт, работал учителем истории и географии и был директором в Верхнесмородинской восьмилетней школе.

За исключительную выдержку, самоотверженность и героизм был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.

Грачев Андрей Иванович, уроженец села Матвеевка Золотухинского района, в 1941 г. из рядов Советской армии был призван на войну.

С мая 1942 г. по август 1944 г. был в плену в Румынии. После плена прибыл в 1317 стрелковый полк 202 стрелковой дивизии.

14 января 1945 г. товарищ Грачев в боях за деревню Синя Баня (Чехословакия) в момент атаки вражеских позиций с криком «За Родину! Ура!» бросился вперед, увлекая за собой бойцов. Ворвавшись в траншеи, Андрей Иванович в рукопашной схватке уничтожил двух немцев, четверых взял в плен и уничтожил два станковых пулемета.

За смелость, патриотизм и находчивость в боях был удостоен награды – ордена Красной Звезды.

После фронта в 1945 году Андрей Иванович стал бригадиром в колхозе.

Студент группы Ю-4.4

Студенников Максим Григорьевич

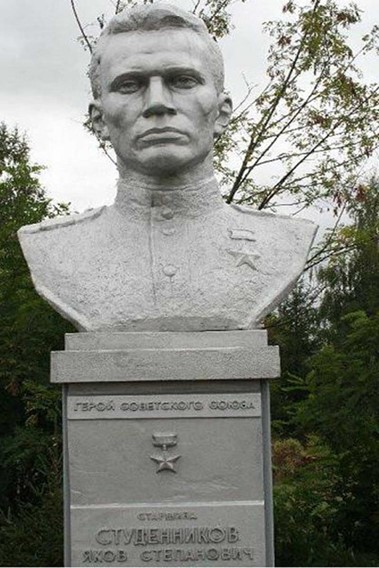

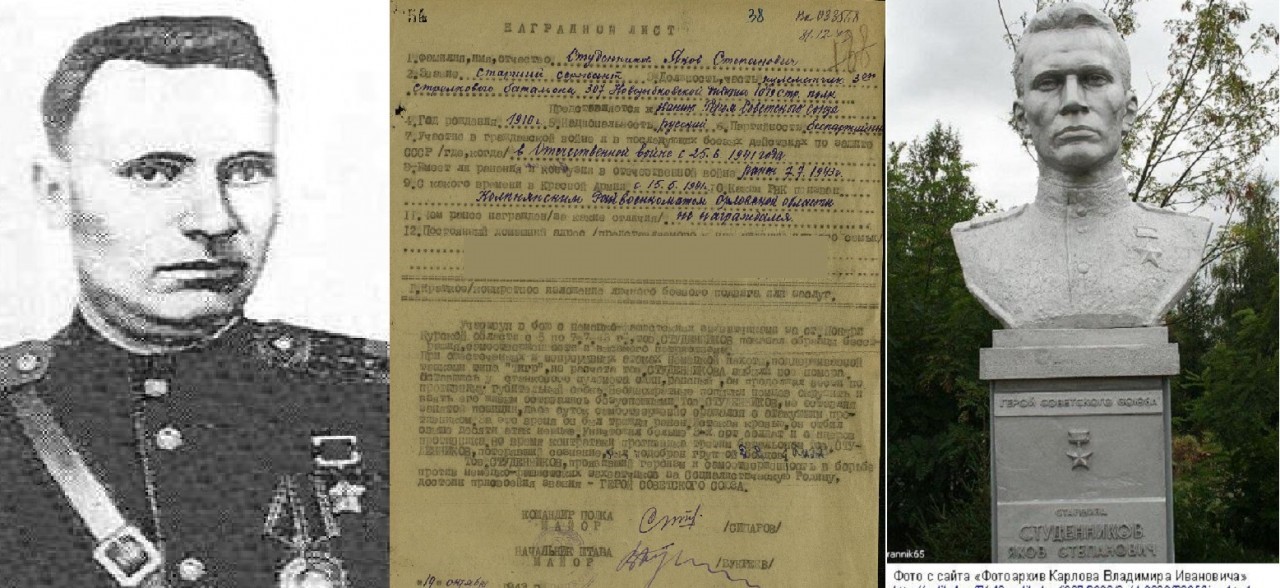

Старший сержант Студенников Яков Степанович – пулеметчик 3-го батальона 1019-го стрелкового полка (307-я стрелковая дивизия, 48-я армия Центрального фронта).

Родился 15 марта 1910 г. (по другим данным – 14 марта 1912 г.) в деревне Моховое ныне Колпнянского района Орловской области в крестьянской семье, работал трактористом в колхозе «Весна» Колпнянского района. Призван в армию 15 мая 1941 г. Колпнянским райвоенкоматом.

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с 25 июня 1941 г. Сражался на Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был трижды ранен.

Участвовал в оборонительных боях на территории Сумской области Украины, Брянской, Курской, Орловской и Липецкой областей, в последующих наступательных боях по освобождению Липецкой, Курской и Орловской областей, в битве на Курской дуге, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Белорусской стратегической, Млавско-Эльбингской, Кёнигсбергской операциях, в том числе в штурме Кёнигсберга.

Отличился в ходе битвы на Курской дуге.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в боях на Курской дуге», старший сержант Яков Студенников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2985».

В боях с 5 по 7 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Поныри (Курская область), оставшись у станкового пулемета один, раненый, продолжал вести огонь, отражая многочисленные атаки противника. Уничтожил большое количество фашистских солдат и офицеров.

После окончания войны старшина Я.С. Студенников был демобилизован. Жил в городе Макеевка Донецкой области (Украина). Служил в батальоне МВД, охранявшем железнодорожную станцию, где производились формирование и сортировка товарных составов с углём. С возрастом перешёл на работу в ВОХР на той же станции, где трудился вплоть до выхода на пенсию.

Скончался 8 января 1987 г. Похоронен в Макеевке на Казачьем кладбище (Красная Горка).

Награждён орденами Ленина, (15.01.1944 г.), Отечественной войны I степени (11.03.1985 г.), медалями.

Бюст героя установлен на Аллее Героев в посёлке Колпна Орловской области.

Журнал «Огонёк» (№ 11 за 1944 год, март)

Наградной лист Я.С. Студенникова

Студент группы Ю-4.4

Мирошников Кирилл Романович

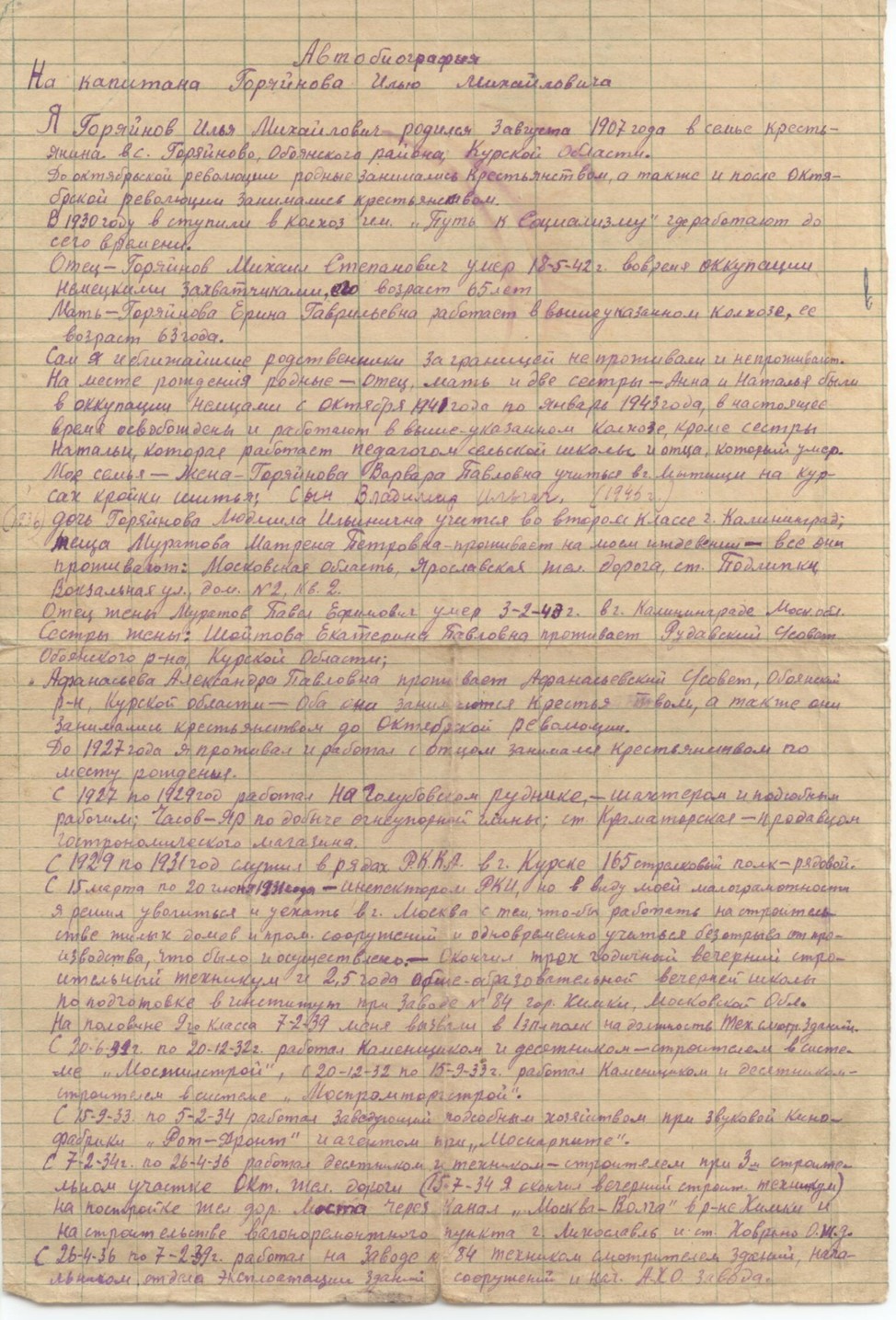

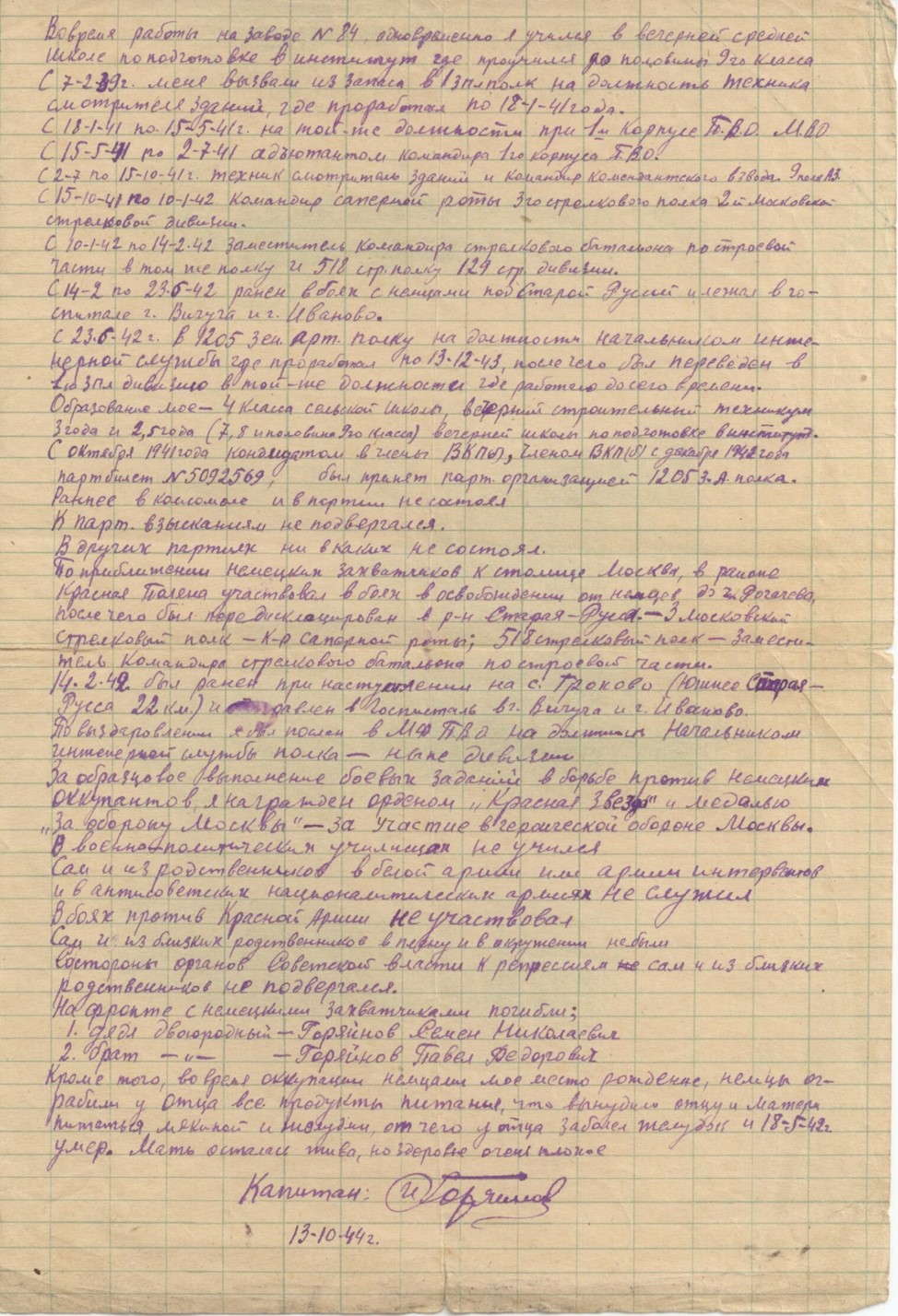

Мой прадед Горяйнов Илья Михайлович родился в селе Горяйново Обоянского района Курской области в крестьянской семье, окончил 4 класса сельской школы. С малых лет он мечтал учиться дальше, но жизненные условия не давали ему такой возможности, поскольку основной «учебой» был крестьянский труд: до 1927 года он оставался в селе и крестьянствовал с отцом. Позже работал на руднике шахтёром и подсобным рабочим. С 1929 по 1931 г. служил в рядах РККА рядовым стрелкового полка.

Так как всегда мечтал учиться и переживал из-за своей малограмотности, то решил уехать в Москву, где надеялся найти работу и начать учиться. Он устроился работать на строительстве жилых домов и промышленных сооружений и одновременно учиться без отрыва от производства. Окончил трехгодичный строительный техникум и отучился 2,5 года в вечерней школе, чтобы подготовиться к поступлению в институт, но поступить не пришлось. Работал в разных должностях на разных стройках Москвы. Например, на строительстве железнодорожного моста через канал Москва – Волга.

В 1939 г. был вызван из запаса в полк на должность техника-смотрителя зданий при 1-м корпусе ПВО МВО, где проработал до начала войны. В войне принимал участие с первых её дней – на Центральном и Калининском фронтах, ходил в штыковую атаку.

В начале войны был командиром сапёрной роты стрелкового полка, по передислокации под Старую Руссу был назначен на должность заместителя командира стрелкового батальона. В боях был ранен, потерял левый глаз, что, к сожалению, считалось лёгким ранением. После тяжёлых операций и излечения в госпитале был направлен на Центральный Московский фронт ПВО, где служил на офицерских должностях до конца войны.

В 1942 г. перед одним из боёв был принят в члены ВКП(б). Принимал активное участие в общественной и партийной работе, всегда интересовался политической обстановкой в мире, мировой историей, в особенности историей России. Он был прекрасным семьянином, но прежде всего истинным патриотом.

За заслуги перед отечеством был награждён:

1) орденом Красной Звезды – за образцовое выполнение боевых задач в 1942 г.;

2) орденом Красной Звезды – за 15-летнюю службу Советской армии в 1953 г.;

3) медалью «За боевые заслуги» – за 10-летнюю службу Советской армии в 1949 г.;

4) медалью «За оборону Москвы» – за участие в боях за оборону г. Москвы;

5) медалью «За победу над Германией» – за участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками;

6) медалью «800-летие Москвы»;

7) медалью «30 лет Советской армии»;

8) благодарностью главнокомандующего ВС СССР за проявленное мужество и умение в отражении налёта немецко-фашисткой авиации на Москву.

В послевоенные годы служил в Свердловском военном округе, работал на строительстве военных объектов в городе Серпухове. Умер 22 августа 1961 г. от рака поджелудочной железы.

Вся наша семья гордится таким прадедом, дедом, отцом и просто человеком с большой буквы. Бережно хранится в семье архив, посвященный прадеду. Судьба прадеда наложила большой отпечаток на все дальнейшие судьбы нашей семьи и на меня в том числе. Я обучаюсь в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации и свою дальнейшую службу хотел бы посвятить Родине.

Студентка группы Ю-1.4

Романова Елизавета Алексеевна

Шаляпин Георгий Федорович родился 22 апреля 1925 г. Место рождения – Волгоградская область, Добрынинский район, хутор Россошинский. Свой боевой путь начал в возрасте 17 лет: был призван на действительную военную службу в 1942 году. Упорно тренировался каждый день и был направлен в десантные войска. Позднее по приказу Верховного главнокомандующего И.В. Сталина был включен в его резерв. Солдаты личного резерва Сталина воевали на главных направлениях наступательных и оборонительных сражений как средство качественного усиления войск. В резерв Сталина могли попасть лишь отборные воины, самые крепкие, самые обученные солдаты и офицеры. Во всех сражениях десантники проявляли массовый героизм и мужество, высокое боевое мастерство и преданность Родине. 204-й бригаде, в состав которой входил Георгий Федорович Шаляпин, была поставлена задача по проведению Демянской десантной операции. Сама операция началась 15 февраля с воздушной выброски лучших из лучших – 4-го батальона 204-й десантной бригады внутрь «котла» в район болота Невий Мох. За Демянскую десантную операцию орденов не давали ни живым, ни мертвым. Отчаянно дрались воины-десантники этой дивизии. В кровопролитных боях они проявили стойкость, самоотверженность и воинское мастерство. Бойцов, покинувших Демянский котел, было более ста человек, одним из них был Георгий Федорович.

Восстановившись, Георгий Федорович принял участие в очередной оборонительной операции, получившей название Балатонской. Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецких войск. Советские войска не только сдерживали атаки противника, но и готовили контрнаступление. Это началось без какого-либо оперативного отдыха и закончилось тем, что немцев полностью изгнали из Венгрии. Сожженные «Тигры» и «Пантеры» были разбросаны в районе между озером Балатон и альпийскими предгорьями. Много было различных случаев в жизни Георгия Федоровича в эти суровые фронтовые годы. Многое ему пришлось испытать и пережить. Получив три пулевых ранения, одно из которых было в нескольких сантиметрах от сердца, он прошел войну и встретил День Победы.

За все время войны был награжден медалью «За освобождение Праги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, а также медалью «За взятие Будапешта». После войны он закончил Военно-политическое училище Советской армии им. М.В. Фрунзе в городе Горький (ныне это Нижний Новгород). После окончания училища служил на Дальнем Востоке в танковых войсках. После выхода на заслуженный отдых переехал в Старицу. Шаляпин Георгий Федорович ушёл из жизни 23 февраля 2000 года. Похоронен в городе Красный Холм Тверской области.

Студентка группы Ю-2.2

Гутник Марина Сергеевна

Аксюта Николай Васильевич родился в

В 1920 г. Николай окончил реальное училище в Ростове и в возрасте 17 лет добровольно вступил в Красную армию. Проходил службу на различных должностях в отдельном батальоне связи штаба Кавказского фронта. В 1921 г., как отличник боевой подготовки, был направлен для поступления в Северо-Кавказкий государственный университет на экономический факультет, который окончил в

С 1926 по 1938 г. проходил службу на ведущих и руководящих должностях налоговых органов Ростова-на-Дону и Новочеркасска.

В

На военную промышленность в Советском Союзе работали тысячи предприятий. Из них сотни фабрик и комбинатов изготавливали по госзаказу для Красной армии швейную и трикотажную продукцию: ткани, обмундирование, обувь, белье, парашюты, маскировочные сети, плащ-палатки, брезент и многое другое, что солдат ежедневно носит и использует в своем быту. Приемкой и проверкой качества этой продукции, поставляемой в Красную армию, занимался контрольно-приемный аппарат УВС РККА.

К началу войны в июне

В начале июля ставка приняла кардинальное решение о реорганизации Управления вещевого снабжения. Николай Васильевич был назначен руководителем группы военпредов, в задачу которой входил контроль за эвакуацией предприятий легкой промышленности военного назначения и организация производства обмундирования в глубине страны. Куратором группы военпредов был назначен заместитель Председателя Совнаркома Алексей Николаевич Косыгин. С огромными трудностями задача была выполнена. К ноябрю

В конце

За годы службы Николай Васильевич был награжден орденами и медалями: орденом Красной Звезды, «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и многими другими.

После войны заместитель начальника Управления вещевого снабжения Министерства обороны СССР полковник Аксюта Николай Васильевич вышел в отставку и занимался научной деятельностью. Скончался в

Макарычев Александр Константинович родился в

В июне

5 декабря

Ранним утром 21 декабря после небольшой артподготовки 51-й стрелковый полк, в котором обеспечивал связь Александр Константинович, начал наступление. Противник открыл ответный артиллерийский и минометный огонь. Батальоны 51-го полка, неся тяжелые потери, остановились и залегли. Наступающий следом 129-й стрелковый полк также понес тяжелые потери и остановился. Командир и начальник штаба полка были убиты, полковой опорный пункт связи уничтожен вражеским огнем. Для поддержки наступления был переброшен 403-й артиллерийский полк, оснащенный тяжелыми гаубицами. Для подавления огневых точек противника немедленно нужна была связь. Большинство полковых связистов были убиты и ранены. Александр Константинович и оставшиеся в живых связисты под непрерывным шквальным огнем противника продолжали соединять множественные места разрыва линий связи. Связь была восстановлена. В течение часа гаубицы подавили дзоты и артиллерию противника. Полки смогли продолжить наступление. Практически все связисты были убиты, Александр Константинович был тяжело ранен разорвавшимся рядом с ним вражеским снарядом.

В госпитале левую руку пришлось ампутировать. После четырех месяцев лечения в марте

Студентка группы Ю-1.4

Бурлыкина Ирина Романовна

Мой прадедушка Романов Константин Георгиевич родился 1 июня 1923 года. Место рождения: Новосибирская область, город Черепаново. Был призван на службу в возрасте 18 лет в октябре 1941 года (Ногинский РВК, Московская область, Ногинский район).

Рядовой Романов Константин Георгиевич служил в 16 Отдельной Автотранспортной роте с 17 июня 1942 года. Он был шофером, перевозил легковоспламеняющиеся грузы – топливо, смазочные материалы, боеприпасы.

Участвовал в Уманско-Ботошанской операции. Ему объявлена благодарность «за овладение городом Умань, за овладение городом Вопнярка, за форсирование реки Днестр, овладение городом Бельцы и за выход на государственную границу – реку Прут».

Принимал участие в Белорусской наступательной операции, проводившейся с 23 июня по 29 августа 1944 года. «За время этой операции водитель Константин Георгиевич Романов на своей автомашине перевез горюче-смазочных материалов 55 000 килограммов, из них 25 000 доставил в район боевых действий. Не жалея своих сил и жизни тов. Романов К.Г под бомбежкой вражеской авиации всегда и в срок доставлял ценные грузы, как со станции снабжения, так и на передний край. За это время его машина прошла 12 000 километров, красноармеец сделал 9 дальних рейсов на расстоянии от 150 до 200 км, не имея ни одной аварии и поломок и задержек в пути движения». За это он был награжден медалью «За отвагу!» осенью 1944 года.

Романов Константин Георгиевич принимал участие в Берлинской наступательной операции- одной из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня - с 16 апреля по 8 мая 1945 года.

Ему объявлена благодарность за взятие Берлина.

Награжден Орденом Красной Звезды.

Во время последней операции, мой прадедушка попал в аварию, получил тяжелые ранения. Почти 2 года он провел в госпитале. Прабабушка рассказывала, что после войны не получила ни одной весточки от него, но она не теряла надежды и продолжала ждать! Романов Константин Георгиевич вернулся с фронта в 1947 году.

Студентка группы Ю-1.4

Кинос Ирина Дмитриевна

Кинос Николай Емельянович родился в 1925 году в Украинской ССР, Одесской области, деревне Павловка. Его родители переехали под Смоленск, когда он был ребенком. Николай Емельянович окончил 7 классов школы. Был членом ВЛКСМ. В 1943 году ему исполнилось 18 лет, и он был призван в армию Сталинским РВК города Смоленска.

Сначала Николай Емельянович служил в 85-й стрелковой Ленинградско-Павловской Краснознамённой дивизии, затем в 265-й стрелковой Выборгской дивизии, которая приняла участие в Выборгской операции и освобождении Выборга.

В 1944 году был награжден медалью «За отвагу»: «Станкового пулеметчика 3-й пулеметной роты, младшего сержанта Кинос Николая Емельяновича за то, что он во время наступления полка юго-восточнее Ауце Латвийской ССР 27 октября 1944 года огнем своего станкового пулемета подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению нашей пехоты».

В этом же бою он был ранен и попал в госпиталь. Полностью не вылечившись, Николай Емельянович вернулся в строй. Затем в Польше его еще раз ранили. Он снова попал в госпиталь, где и скончался.

Студентка группы Ю-4.4

Землянова Анна Андреевна

Место захоронения Новгородский р-н, к северо-востоку от д. Змейско, воинское кладбище.

Студентка группы Ю-4.4

Молодых Майя Ивановна

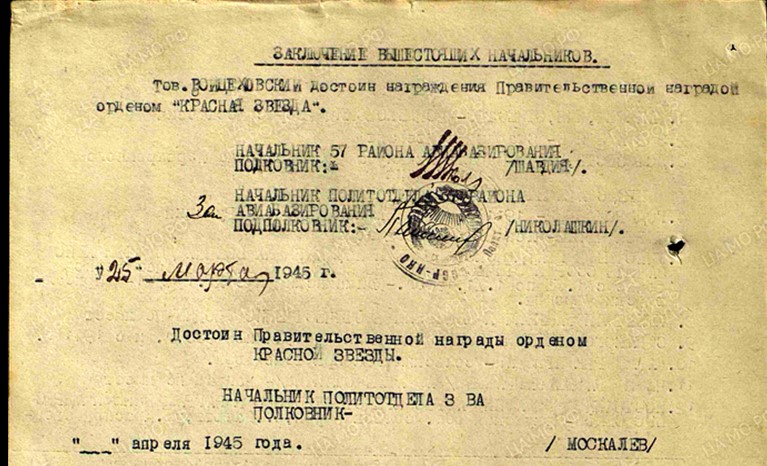

Из наградного листа: За самоотверженную работу и выполнение приказов командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Архивные документы о данном награждении Войцеховского Б.И.

\

\